「写真をもっと上手に撮れるようになりたい」。そう思うことってありませんか?

これは写真を始めたばかりの初心者からベテランまで多くの写真愛好家が抱えている悩みです。SNSで目を引く美しい写真や、心に残る写真を見て「自分もこんな写真が撮れたらいいな」と感じる人は多いと思います。

ところが、いざカメラを手にすると、どう撮ればいいのか分からない、このような壁にぶつかることも少なくありません。本記事では、まだ写真を始めたばかりの方でもすぐに実践できる「写真上達のコツ」をご紹介します。

カメラ、スマホのどちらにも使える知識なので、ぜひみなさんの今後の写真ライフの参考になれば幸いです。

この記事を書いた人

nobu

映像会社勤務のカメラマン・Webライター・ブロガー

写真上達の秘訣

写真を始めたばかりの頃、多くの人が「どうすれば、もっと上手に写真が撮れるようになるんだろう?」と悩むものです。でも、心配する必要はありません。写真が上達しないと感じる理由は、決して「自分に才能がないから」ということではないからです。

大切なのは、正しい知識で学びを積み重ねること。基本さえ身につければ、おのずと写真は上達します。ここでは、写真がうまくならないと感じてしまう代表的な理由を2つの観点から考えてみます。

自分にはセンスがないと感じてしまう

写真に限らず、絵や音楽など表現の世界にふれると、つい「自分にはセンスがないかも」と思い込んでしまいがち。たしかに写真はアートな一面があり、個人の「感性」が求められる部分もあります。

しかし、最初から特別なセンスを持っている人はほとんどいません。写真が上手な人は、何度も撮影を繰り返しながら経験の中で「いいと感じるもの」を自分なりに積み上げているのです。

たとえば、同じ風景を撮ったとしても角度や大きさ、撮影する時間を少し変えるだけでも写真の印象は大きく変わります。光の向きや強さを意識することで被写体が引き立ったり、逆にふんわりした雰囲気になったりもします。こうした工夫は特別なセンスではなく「気づきの積み重ね」によって身についていくものです。

最初は「なんだかパッとしないな」と思う写真も、あとで見返すと「このときの光の表情もきれいだな」と気づくことがあります。そうした小さな気づきこそが、写真のセンスを磨く第一歩。ですから、「センスがない」と考えるのではなく、「気づきを増やせばもっと写真が楽しくなる」と前向きに捉えるようにしましょう。

写真を撮る技術だけでなく、「見る力」を養う

写真がうまくならないと感じるもう一つの理由は、「技術ばかりに気を取られてしまう」こと。カメラ機材や専門知識はもちろん大切ですが、それ以上に大事なのは「被写体を見る力」です。

いい機材を使って露出を完璧に設定しても被写体の魅力に気づけなければ心に残る写真は撮れません。逆に多少カメラの設定が違っていても「この瞬間の表情がいい」、あるいは「ここの景色が美しい」と気づいてシャッターを切ると、ぐっと印象的な写真になるものです。

「見る力」を鍛えるには、特別な道具やテクニックは必要ありません。たくさんの写真を見たり、日常生活の中であらゆるものに目を向けて観察する意識を持つことか撮影にも活かされます。

たとえば、同じ場所でも朝夕と日中では光の質が違いますし、曇りの日と晴れの日では影の出方が変わります。こうした観察を続けるだけで写真を撮るときに、これらの要素を意識的に取り入れることができるようになります。

また、街を歩いているときに気になるものを見つけたら「これを写真にしたら面白そうだな」とイメージしてみるのもおすすめです。実際にシャッターを切らなくても、頭の中でイメージする習慣をつけることで、撮影するための引き出しがどんどん増えていきます。

写真が上達する人は、技術だけに頼らず「観察力」を大切にしています。被写体の良さを見つける力をつけることで、自然と写真の表現力も豊かになっていくのです。これはカメラでもスマホでも同じですので、ぜひ意識してみてください。

写真をもっと楽しく!上達の基本ステップ

写真が上手になりたいと思ったとき、多くの人が「カメラの性能」や「レンズの種類」など機材そのものに注目します。

しかし、写真を上達させるために本当に大切なのは、まず基本を理解し、日々の撮影に意識的に取り入れていくことです。

この章では、写真を学ぶ上で欠かせない2つのステップとして、「構図」と「光を読む力」を解説します。いきなり難しいテクニックを覚えるよりも、この2つをしっかり意識することで、写真の仕上がりは大きく変わります。

構図を知る

対角線構図を活かした写真(撮影:筆者)

写真の撮り方には、構図という「型」があります。構図を理解することで、安定感のある写真が撮れるようになります。構図にはいくつもの種類がありますが代表的なものが以下の5つです。

・三分割法

・対角線構図

・放射線構図

・日の丸構図

・シンメトリー構図

三分割法

三分割法とは、画面を縦横それぞれ三等分する線を引いたとき、その線や交点上に主体となるものを配置することで、バランスの取れた構図を作り出すテクニックです。

対角線構図

対角線構図は、画面の対角線上に主体となるものを配置することで、写真に奥行き、動き、視覚的なおもしろさを引き出すテクニックです。

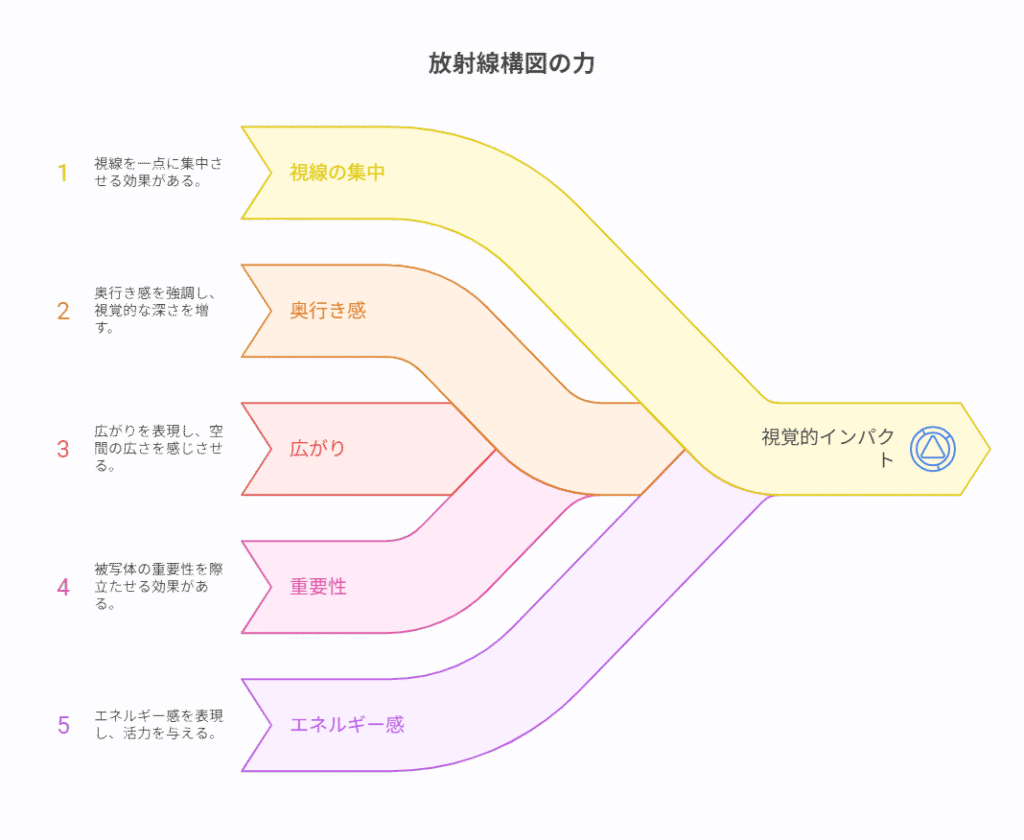

放射線構図

放射線構図とは、画面の中心または特定の点から放射状に線や形状が広がる構図のことです。この構図は、視線を一点に集中させ、奥行き感や広がりを強調する効果があります。

日の丸構図

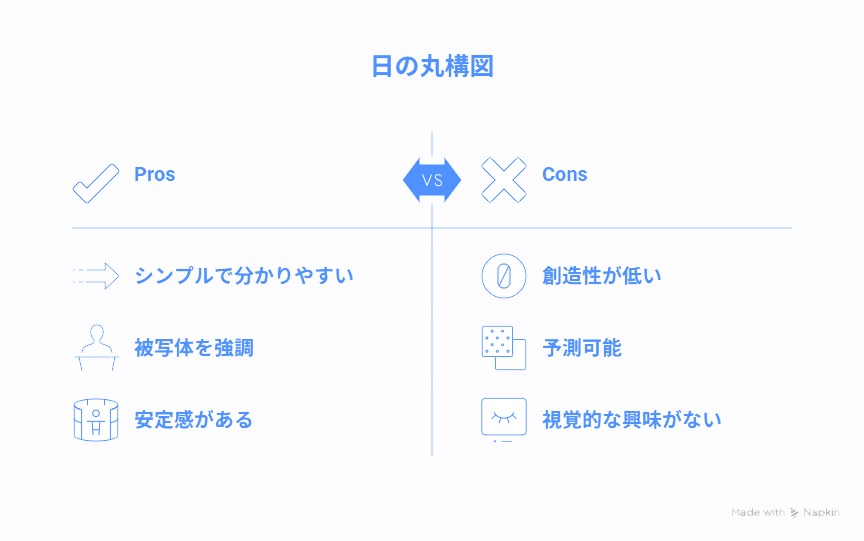

日の丸構図とは、被写体を画面のほぼ中心に配置する構図のことです。

以下の表は、日の丸構図のメリットとデメリットです。日の丸構図はとても分かりやすい構図で、見る人に安心感を与えやすいですが、一方で単調で表現力が乏しい印象も与えやすく、それらを意識しながら撮影に取り組みたいものです。

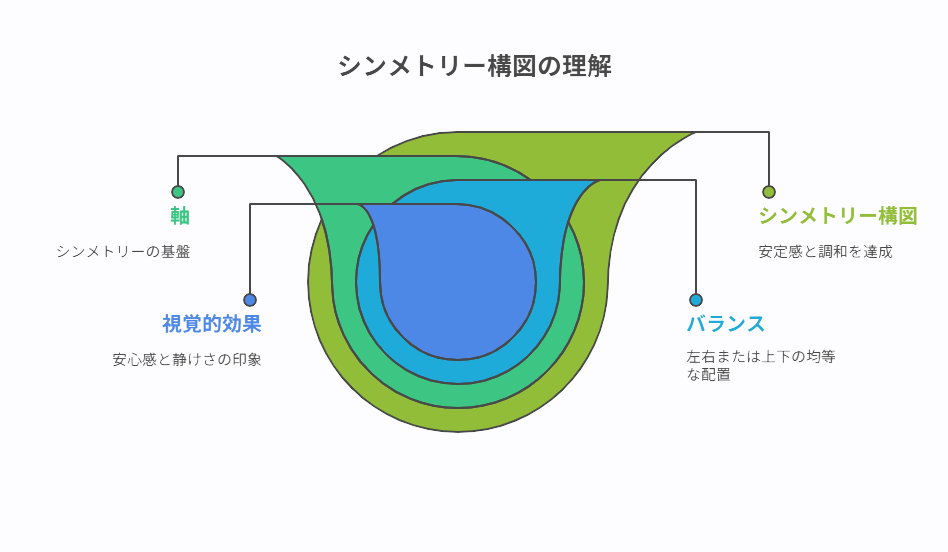

シンメトリー構図

シンメトリー構図とは、画面の中心線(垂直、水平、または斜め)を軸として、左右または上下がほぼ同じように配置された構図のことです。

構図を知ることで、被写体をどう目立たせたいのか、どんな雰囲気を伝えたいのかが明確になり、写真の完成度がぐっと上がります。

ただし、構図はあくまで「ルール」ではなく「ガイドライン」です。写真を撮る中で「このほうが面白い」と思えば、あえてルールを外すのも自分なりの表現のひとつにつながります。

まずは基本の構図を理解し、そこから自分なりのスタイルへと発展させていくことが大切です。

光の使い方を知る

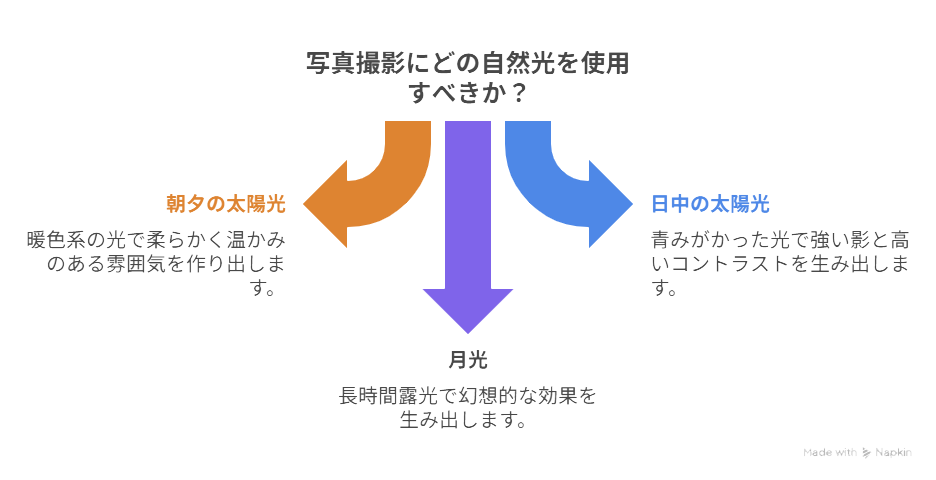

写真の印象を決める大きな要素が「光」です。どれだけ構図が整っていても、光の使い方によって写真の雰囲気はまるで変わります。

自然光で撮る場合、特に意識したいのが、撮る時間帯です。朝夕の「ゴールデンアワー」と呼ばれる時間帯は、太陽の光が赤く広がって被写体を包み込みます。一方、正午のように太陽が真上にある時間帯は光が強く、影がはっきりと出ます。そのため、人物が主体のポートレート撮影などでは顔に濃い影が出てしまうこともあり、避けられるなら別の時間帯を選ぶと良いでしょう。

また、光の「向き」にも注目しましょう。被写体の正面から光が当たる「順光」では色や形がはっきりと写りますが、平面的に見えることがあります。逆に背後から光が当たる「逆光」ではシルエットが強調され、幻想的な雰囲気を作り出せます。さらに斜めから光が入る「サイド光」だと、陰影が強調されて立体感を演出します。

室内撮影や夜景撮影では人工の光源を使うこともあります。蛍光灯や電球の光は色味が異なり、写真全体の雰囲気に影響します。カメラのホワイトバランス(光の色合いを調整する機能)を調整することで自然な色味に近づけることができるので、光と色をセットで意識すると、さらに写真の完成度は高まります。

光は写真の表現の幅を大きく左右します。被写体をどう見せたいのかを考え、光の方向や質を意識することで、同じ場所・同じ被写体でもまるで違う一枚を撮ることができます。

カメラは写真を撮るための道具に過ぎない

写真初心者に特に多く見られがちなのが、高性能の高価なカメラでなければ、いい写真が撮れないという思い込みです。

確かに高性能のカメラはレンズやセンサーも違うため、さまざまなシチュエーションにおいて表現力に優れています。

しかし、それはカメラの性能面の話であり、写真を撮る過程では、この限りではありません。

夕暮れの逆光を活かして波と子どもたちのシルエットを引き立てた写真(撮影:筆者)

写真を撮るのはカメラではなく「あなた」

どんなに高価なカメラを持っていても、写真を撮るのはあくまでも人間。カメラが作品作りをしてくれるわけではありません。

デジカメの性能が上がるにつれ、「カメラがよくなったから、もうプロは要らないね」と話す人を見かけることがありますが、カメラの性能だけできれいに撮れた写真と、自分で考え抜いて意図しながら撮った写真はまったくの別物です。

「カメラは写真を撮るための道具」に過ぎないことを理解しましょう。

身近な被写体で練習する

もうひとつ、写真初心者が考えがちなのが、「いい写真を撮るために、どこかに出かけなければならない」ということです。

たしかに特定のものが撮りたくて、その場所に行かなければ撮れない場合もあります。しかし、日常的な写真の練習をするなら場所は関係ありません。

どこにいようと、写真を撮るための材料はあるものです。

まずは、身近なものを見つけて写真を撮ってみましょう。同じものを撮影する場合でも縦位置と横位置で撮ったり、近づいて撮るのと離れて撮るのでは写真の印象も変わります。

街には撮影素材があふれています(撮影:筆者)

写真を撮る習慣を身につける

途中で写真をやめてしまう人の多くに見られるのは、「撮れる時間のある時に撮ろう」とする人です。もし、その日に撮れなくても、また次の休日に撮ろうという発想になり、結果としてズルズルと写真を撮らない日が続き、次第に写真への興味も薄れていくという流れが多いように見受けられます。

では、どうすればいいのか?答えは簡単!1日1枚でいいので毎日写真を撮り続けることです。これはカメラでもスマホでも構いません。「撮る」という行動を起こすことが大切なのです。

その時、漠然と撮るのではなく、「どんな風に撮ろうか?」と少し考えてみること。たとえ1日に1枚だとしても、10日で10枚、30日で30枚撮ることになり、これは大きな経験値になります。

もしも、何を撮っていいのか思い浮かばない場合、週ごとにテーマを決めてみるのもひとつの方法です。

たとえば、「今週は食べ物の写真だけを撮ろう」「来週は街で見かけたものを撮ろう」などのように事前にテーマを決めておけば、その通りに撮るだけです。

写真が引き立つ具体的な撮影テクニック

写真を撮るとき、「なんとなく構えてシャッターを押しているだけ」ということはありませんか?カメラの性能が上がり、誰でも簡単にきれいな写真を撮れるようになりましたが、「作品」と呼べるような印象的な写真にするには、ちょっとした工夫が欠かせません。ここでは、写真を引き立てるための具体的なテクニックをご紹介します。難しい専門知識は必要ありません。誰でも今日から実践できるものばかりですので、ぜひ参考にしてみてください。

写真を引き立てるコツ

良い写真を撮るためには、「何を写すか」だけでなく「何を写さないか」がとても大切です。つまり、「写真は引き算」で考えることがポイントです。

たとえば観光地で撮影するとき、たくさんのものを一枚に収めようとすると、どこを見てほしいのか分からずに散漫な写真になってしまいます。そんなときは「一番見せたいもの」を決めて、それ以外の要素をフレームから外しましょう。

背景がごちゃごちゃしているときは、撮影位置を少し変えたり、ズームで余計なものを切り取ったりするのも効果的です。また、被写体に近づいてシンプルに撮ることで、余計なものが写り込まずに見る人の目線をしっかり引きつけることもできます。

これは料理写真でも一緒です。目の前においしそうな料理がたくさん並んでいると、ついあれもこれもと写したくなりがちですが、あまりに多いと肝心の料理が目立たなくなります。

ここは欲張りたい気持ちを抑えてメインを一つ決め、それを際立たせるために周囲の情報を引き算していくと、写真全体の完成度が高まります。

余計なものを省いてシンプルにすることで、あなたの写真は格段に洗練されたものになります。

テーブル上の余計なものが写らないようにシンプルに撮ったカレーライス(撮影:筆者)

「いいな!」と思った写真を真似てみる

雑誌や写真展など、ほかのカメラマンが撮影した写真を見る機会は多いですが、これこそが最高の写真の学びでもあります。たくさんの写真にふれながら、自分が「いい写真だな」と思ったものを真似て撮ってみるのです。

「だれかの真似なんて」と思っている方もいるかも知れませんが、その考えは不要です。いいと思った写真は、どんどん真似て撮影し、自分の中に取り入れるのです。その中で「気づき」が出て、やがて自分の感性へと変わっていきます。

シャッターを押す前に落ち着いて画面を見て確認することが身につけば、それは写真上達への大きな近道になります!

・日頃から、多くの写真を見て「いいな」と思った写真をお手本にどんどん真似て撮ってみましょう。やがて、それが自分の感性へとつながる道筋になります。

カメラのしくみを理解する

今どきのカメラは、ただシャッターボタンを押すだけでもきれいな写真を撮ることができます。しかし、「思ったように撮れない」「目で見た印象と違う」という経験はないでしょうか?その原因は、多くの場合カメラの基本的な仕組みを理解していないことにあります。カメラの機能を少し知るだけで、表現の幅がぐっと広がって写真がもっと楽しくなるのです。ここでは、写真を撮るうえで重要なポイントを解説していきます。

シャッター速度と絞りの関係

カメラには「光を取り込む時間」を決めるシャッター速度と、「光の量」を調整する絞りがあります。この2つの組み合わせ方で写真の適正露出(適正に光がカメラに取り込まれる状態)が決まるため、写真撮影において、もっとも重要な要素でもあります。

・シャッター速度とは

シャッター速度が速いほど、光が入る時間が短くなり、高速で走る乗り物やスポーツの撮影でも被写体をピタッと止めて撮ることができます。逆にシャッター速度を遅くすると動いているものはブレやすくなります。

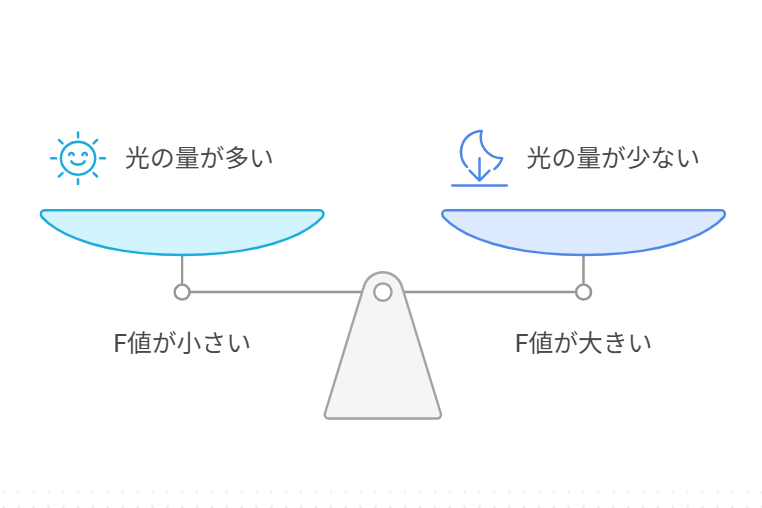

・絞りとは

絞りはカメラに入る光の量を調整する機能です。絞りの明るさを示す指標の「F値」が小さいときは穴が大きく開いて光をたくさん取り込めます。背景をぼかして被写体を際立たせたいときに便利です。逆にF値が大きいとピントの合う範囲が広がります。逆にできる限りピントを合わせたい場合は絞り込みます(F値の数値を大きい方に持って行く)。

ちょうど、人間の目と絞りは似ており、目を大きく開いた状態のときに比べ、目を細めると小さな文字が読みやすくなったりしますよね。これが絞りの原理であり、絞るほどにピントの合う範囲は広くなります。

シャッター速度と絞りはシーソーのような関係にあります。シャッターを速くして光が減る分、絞りを開けて補う。逆にシャッターを遅くしたら絞りを絞って調整する。こうしてバランスを取ることで、ちょうどいい明るさの写真が撮れるのです。

シャッターを長時間開けて行き交う船の光跡を撮った写真(撮影:筆者)

どこにピントを合わせるか

カメラを構えたとき、とても大切なのがピント合わせです。ピントがずれていると、どんなに美しい写真も台無しになります。

写真でピントを合わせるポイントは人物の場合、主に被写体の「目」です。目にピントが合っていると人物も生き生きとした印象に写りますが、逆にピントがボケてしまうと全体が不自然な写真に見えてしまいます。

風景写真の場合は、どこにピントを合わせるかで仕上がりが大きく変わります。手前の花にピントを合わせれば背景の山がぼけ、花が主役の写真になります。逆に遠くの山にピントを合わせれば、花はぼけて「遠景の雄大さ」を表現できます。

つまり、写真のテーマや伝えたいことに合わせて、ピントを置く場所を選ぶことが大切です。

桜ではなく、逆光で引き立つ手前の葉にピントを合わせた写真(撮影:筆者)

スマホにもピントの合わせ方がある

「私は、一眼レフじゃなくてスマホのカメラだから関係ない」と思われる方もいるかもしれません。実はスマートフォンのカメラにも撮りたい場所にピントを合わせる機能があることをご存じでしょうか?

スマホで撮った夜の銀座。ピントを合わせたのは時計(撮影:筆者)

多くのスマホでは、画面をタップするだけでその部分にピントと明るさを合わせることができます。撮りたいとき、とっさにスマホを取り出して素早く撮影できる軽快さがスマホカメラの魅力ですが、ここでほんの少し手間をかけるだけで大きな差が出ますので、ぜひ一度お試しください。

さらに最近のスマホには「ポートレートモード」が搭載されています。このモードを使うと、被写体にしっかりピントを合わせながらも背景を美しくぼかしてくれるため、まるで一眼レフで撮影したかのような写真も期待できます。

このようにカメラの基本を理解すれば、スマホで撮影した写真でも、より自分のイメージに近づけた撮影ができるようになります。

失敗写真から学ぶ改善のコツ

写真の上達に欠かせないのが、「振り返り」です。うまく撮れた写真を見るのも大切ですが、失敗した写真こそが最大の教材。「なぜ、うまく撮れなかったのか?」「どうすれば、うまく撮れるようになるのか?」を振り返りながら改善点を見つけ出すことが、あなたの経験値を大きく上げるのです。ここでは、よくある失敗例とその改善方法を具体的にお話ししていきましょう。

明るすぎたり、暗すぎる写真

明るすぎたり、暗すぎる写真は露出の設定ミスや、光の向きの意識不足が原因です。改善方法としては撮影する前にカメラやスマホの「露出補正」を変えてみましょう。撮った写真を画面で確認しながら、その場で撮り直せるものであれば撮り直すのがベストです。

撮り直しができない場合も諦めることはありません。次章の「レタッチで写真に差をつける」でもお話ししますが、画像編集アプリで救える場合もあります。

背景がごちゃごちゃ

背景がごちゃごちゃして、どれが主役なのか分からない!このケースの場合、撮影時の位置や構図の整理不足です。改善方法は、「一歩前に出る」「ズームして背景を切る」「被写体の背後にシンプルな面を持ってくる」など、引き算の意識で不要なものを省いて、写り込んでいるものを整理してみましょう。

ピントが合っていない・ブレている

原因は、シャッター速度が遅いことや、ピント位置が合っていないこと。もうひとつは撮影時の手ぶれです。

改善方法としては、人物は目にピントを合わせる。暗所ではシャッター速度を1/60秒以上に設定し、スマホの場合はしっかり両手で固定して撮影します。

ワンポイントアドバイス

カメラには「手ぶれ補正機能」がついていますが、これも完全ではありません。いくら手ぶれ補正機能があっても必要以上に指先に力を入れてシャッターを押したり、動きながら撮影すれば補正しきれずに手ぶれする場合もありますので機能を過信しないこと。何よりも撮影する時は両手でしっかり構えて静かにシャッターを押すことが大切であり、昔も今も変わらない撮影の基本です。

レタッチで差をつける

写真を撮ったあと、そのままの状態で写真を保存して終わりにしていませんか?

もちろん撮って出し(編集せずに撮ったままの写真)でも十分魅力的な写真はありますが、ほんの少しだけレタッチを加えるだけで写真の印象は見違えるほどアップします。

レタッチとは、写真に修正・補正・加工を加えて見栄えをよくすることです。特にスマートフォンやパソコンには、写真編集ができる便利なアプリが数多くあり、むずかしい知識がなくても簡単に雰囲気を変えることができます。本章では、画像編集で写真に差をつけるための基本的な考え方やコツをご紹介しましょう。

あたたかみのある色合いでイラストっぽくレタッチした写真(撮影:筆者)

明るさや色味を変えるだけで写真の印象は変わる

写真の印象を大きく変える一番簡単な方法は「明るさ」と「色味」を調整することです。

同じ写真でも、明るさを少し変えるだけで「爽やか」「落ち着いた」など雰囲気がガラリと変わるものです。

たとえば、旅行先で撮った風景写真。曇り空の下で撮ったものは、全体的に暗く、少し物足りない印象になることがあります。しかし、編集で明るさを調整すると、空の色がはっきりと見え、景色が生き生きとしてきます。

また、色味を変えることでも印象は大きく変化します。青を少し強調すれば涼しげでクールな雰囲気に、赤やオレンジを足せば温かくて優しいイメージになり、作者の意図した通りの色合いにすることが可能です。

ポイント

- 明るさ調整:暗すぎる写真は少し明るく、明るすぎる写真は少し暗くするだけで自然な仕上がりになります。

- 色温度:青っぽくすると冷たい印象に、オレンジ寄りにすると温かい印象になります。

- 彩度:鮮やかにしすぎないよう注意しながら、ほんの少しだけ強調すると効果的。

編集は「ちょっと物足りないな」と思う部分を補う作業です。小さな調整でも、写真の魅力をしっかり引き出すことができます。

スマホで撮った東京駅。トーンを暗めに落として夕暮れの雰囲気を出した(撮影:筆者)

やりすぎないのがコツ

写真の編集に慣れてくると、つい「もっと明るく」「もっと鮮やかに」とやりすぎてしまいがちです。しかし、やりすぎた編集は写真が不自然に見えてしまう原因になるので禁物です。

たとえば、肌の補正を過剰に行うと、まるで人形かと思われるほどに質感がなくなり「加工感」が強く出てしまいます。また、空の青色を強調しすぎると、実際には存在しないような極端な色合いになってしまい、見る人に違和感を与えてしまうこともあります。

自然で美しい写真に仕上げるためには、「ほんの少し足す」くらいの気持ちで調整するのがおすすめです。

感覚として、「これくらいで、ちょうどいいかなぁ」と思えた辺りのところでやめておくのがコツです。

不要なものは消去しよう

写真の中に「余計なもの」が写り込んでいると、せっかくの被写体の魅力が半減してしまいます。たとえば、きれいな景色を撮ったのに電線が横切っていたり、人混みが写り込んでいたりすると、どうしても目がそちらに向いてしまいます。

そんなときは、不要物を消してしまいましょう!指やマウスでなぞるだけで簡単に不要な部分を消すことができ、全体の完成度がグンと高まります。

こんなときに使うのが効果的

- 風景写真に電線や標識が写り込んでしまった

- 人物写真の背景に知らない人が写っていた

- 商品写真に影やゴミが入ってしまった

画像編集は、写真をより魅力的にするためにとても効果的です。編集したいケースによって簡単にできるものから、少し経験を要するものまで難易度は変わりますが、日常的に使い続けることで自分好みの編集スタイルが見つかってくるものです。

写真は撮るだけでも十分楽しめますが、画像の編集を取り入れることで、さらに魅力を引き出すことができます。

最初はちょっとした調整から始めてみましょう。慣れてきたら自分だけのスタイルを見つけられるはずです。画像編集をうまく取り入れて、あなただけの素敵な写真を作り上げてください!

おすすめモバイル用画像編集アプリ2選!

パソコンで画像編集を行う場合、AdobeのLightroomとPhotoshopが代表的な存在であり、プロ・アマを問わず、もっとも多くの人が愛用しています。一方でスマホで使うモバイル版の画像編集アプリは、とても種類が多く検索するとたくさんのアプリが出てくるため、最初は何を使えばいいのか分からない方も多いと思います。

ここでは、プロが使えるほどの高機能ながら、写真初心者にも使いやすい画像編集アプリを2つご紹介します

■Google「Snapseed」

Snapseedは、Google社が開発したモバイル画像編集アプリ。無料ながらも広告表示がない上、有料アプリと遜色ないほどの高機能で、プロレベルの編集作業が可能です。iPhone・Androidの両方に対応しているので幅広いユーザーから支持されています。

各項目をタップすると編集できる画面に切り替わります。直感的に操作できるため、はじめて使う方でも理解しやすく、おすすめしたいアプリです。

■Adobe「Lightroomモバイル版」

モバイル版のLightroomも、スマホやタブレット端末用の高機能な画像編集アプリです。最大のメリットはPC版のLightroomとの連携が可能なこと。スマホで撮った写真をモバイル版で加工し、続きは自宅でPCを使って行うといった作業もできるので、これは便利です!

Lightroomには無料版と有料版があります。無料版でも多くの機能を使うことができますが、より多くの機能を使うには有料のサブスクリプション「Adobe Creative Cloud」に加入する必要があります。

レタッチの具体例

上の写真は、スマホで撮った風景写真です。右側は撮ったままの状態。この時、実際の見た目は「After」のような日没後の暗い状況でした。

ところが、スマホで普通に撮影すると全体的に明るめに写ってしまったので撮影後に「Snapseed」を使って画面全体を暗くして実際の見た目に近づけ、ほんの少しだけ彩度を上げることで赤く染まった夕焼け空を強調しました。

このように写真の明るさを変えるだけでも、まるで印象が変わります。ここで大切なのは写真が自然に見えるかどうか。自分で見て「ちょうどいいかな」と思ったら、そこで止めておくのがコツです。

レタッチのまとめ

ここまで読んで、「実際にやってみたい」と思われた方も多いのではないでしょうか。画像編集の良いところは失敗してもすぐにやり直せることです。

- 明るさや色味を変えるだけで写真の印象が変わる

- レタッチはやりすぎないことが自然に見せるコツ

- 不要物を消すと主役が際立つ

写真を続けるための工夫

写真を趣味とし始めた当初、多くの人はワクワクしながらシャッターを押します。しかし、しばらくすると「同じような写真ばかり撮ってしまう」「何を撮ればいいか分からない」「モチベーションが続かない」など、写真に対する疑問点が出てくるもの。いわゆる「壁」です。

この壁を乗り越えたカメラマンは、さらなる上達を続ける傾向が強い反面、壁を乗り越えられなかった人は、自分自身の限界と写真自体に魅力を感じなくなり、その結果、写真をやめてしまう人も出てきます。

せっかく、始めた写真。楽しみを感じなくなってやめてしまうのは、あまりにも、もったいないというもの。長く続けるためにも大切なのは工夫を取り入れることです。ここでは写真を続けるための具体的なアイデアをご紹介します。

SNS活用で仲間とつながる

1人で写真を続けるのも楽しいですが、仲間がいるとモチベーションはぐんと高まります。そのためにおすすめなのが、SNSを活用すること。SNS上には共通の趣味や目的を持った人たちが大勢集まっています。

いいなと思った人のアカウントには、どんどん「いいね!」をしてフォローしてみましょう!

テーマを決めて撮る

何も考えずに、ただ漠然とその辺の景色の写真ばかりを撮っていると「今日は何を撮ろうかな」と迷ってしまい、カメラを持ち出す回数が減ってしまうことがあります。何よりも本人が写真に対して魅力を感じなくなりかねません。

そんなときはテーマを決めて撮ることがおすすめです。テーマは何でもOK!「今週は毎日食べ物の写真だけを撮ろう」「来週は子どものいい表情を撮ろう」など、自分自身が継続しやすいものを選ぶのがコツです。

この時、意識してほしいのは深く考えすぎないこと。考えすぎるとテーマが定まらなくなりがちです。特にクリエイティブな要素が強い写真の世界では「直感」はとても大切です。

撮影時だけでなく、日頃から直感力を意識することも写真作りに役立ちます!

写真コンテストに応募してみる

「写真コンテストなんて、まだ早すぎる」そう思われている方も多いと思います。しかし、ひと口に写真コンテストと言っても、ファミリー向けの子どもの笑顔や行動がテーマのものから、自治体や企業が企画した特定のテーマを扱ったコンテスト、さらに入賞すればプロデビューも視野に入るようなハイレベルなものまで実にさまざま。

「写真 コンテスト」などのキーワードで探すと、たくさんの現在募集中のコンテストが出てきますので、ぜひ、コンテストで腕試しをしてみるのもおすすめです!

コンテスト終了後に入選作品を公表するコンテストも多いので、たくさんの入選作品を目にすることで多くの学びもありますよ!

おわりに

今回は、写真を始めたばかりの人や、これから始めてみたい人に向けて写真が上達するためのポイントをご紹介しました。

写真には「正解」がありません。構図や光の使い方も撮影者の意図によって、さまざまです。

ひとつだけアドバイスするとしたら、最初のうちは基本を学び、それを素直に実践することです。経験を積みながら自分の写真に対するこだわりが芽生えたとき、はじめて新しい撮り方にチャレンジしても遅くはありません。

ただ、写真の世界は「楽しむこと」が一番です。むずかしく考え過ぎず、まずは気軽にシャッターを押してみてください。みなさんのこれからの写真ライフを応援しています!